经典案例

发布时间:2025-09-28

发布时间:2025-09-28 点击次数:

点击次数:

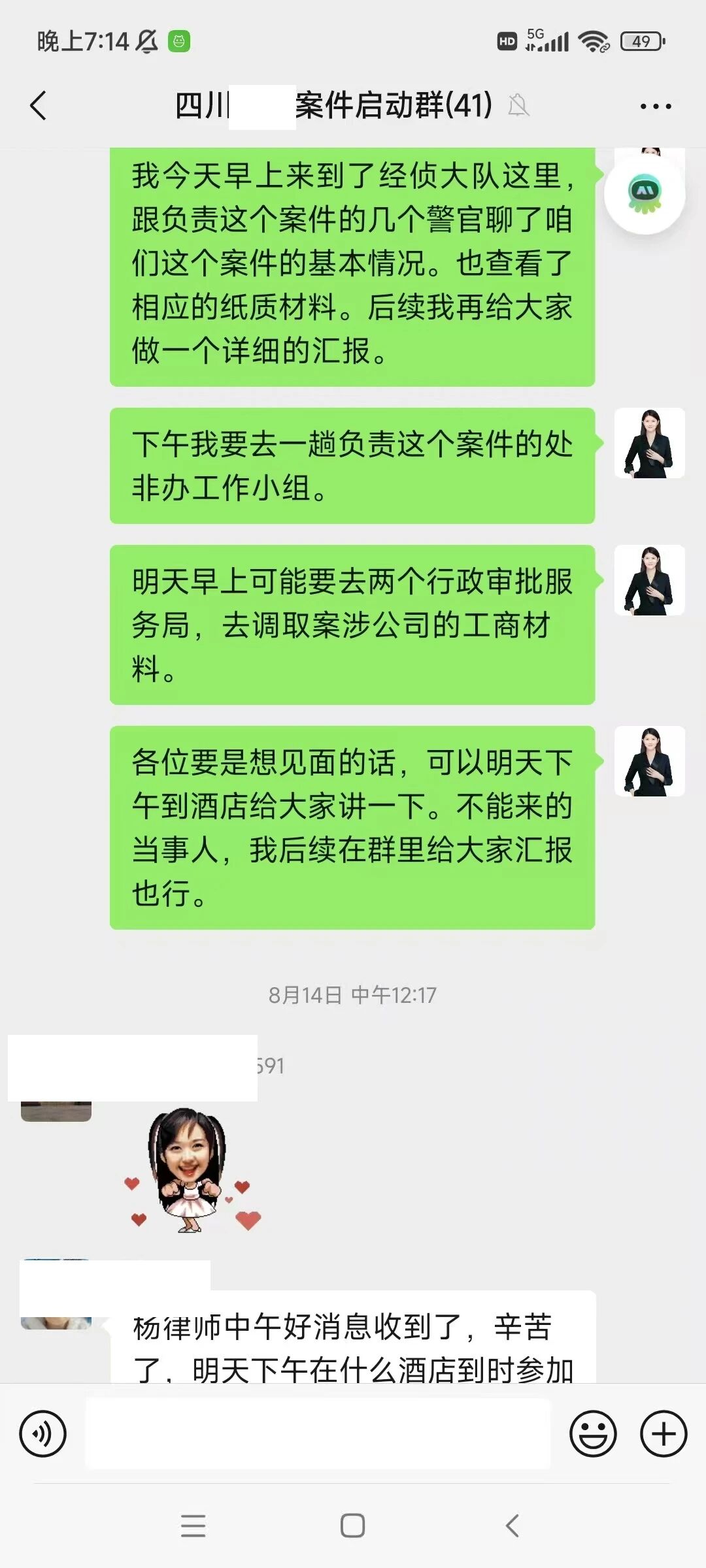

在非法吸收公众存款案件中,立案阶段信息闭塞、财产线索不明、退赔无门是集资参与人维权的常见困境。2025年3月,北京翰汇律师事务所接受36位集资参与人委托,代理四川某市某非法吸收公众存款案(涉案集资参与人超 500人)。通过主动对接公安机关、处非办(处置非法集资工作领导小组办公室),律师不仅获取司法会计鉴定意见书、查清财产查封情况,更推动处非办介入协调,锁定“8 套个人房产+千个车位”等可抵债资产,为委托人争取到优先受偿承诺,破解了非吸案件立案阶段“维权无方向、财产无着落”的难题。

案情简介:

本案核心涉案主体为四川某市某建筑工程有限公司(下称“建筑公司”),该公司以投资工程项目、承诺高收益为诱饵,向社会不特定对象募集资金,截至案发,涉案集资参与人超500 人。

2025年3月36位委托人委托时,案件已进入公安机关立案侦查阶段,但委托人面临多重困境:

信息完全空白:不清楚“涉案金额总规模、犯罪嫌疑人是否被控制、已查封财产有哪些”,仅通过零散传言得知“公司可能资金链断裂”,焦虑感持续加剧;

维权路径迷茫:曾尝试自行向公安机关咨询,仅被告知“案件在侦查,有进展会通知”,未获得任何实质性信息;尝试提起民事诉讼,法院以“本案涉嫌刑事犯罪,应先刑后民”为由不予立案,陷入“刑事等消息、民事立不了”的僵局;

财产安全担忧:担心“犯罪嫌疑人转移资产、已查封财产不足以覆盖损失”,尤其是听说“银行有抵押权”后,更害怕“银行优先受偿后,集资参与人分不到钱”,核心诉求明确——查清财产底数、锁定可退赔资产、争取优先受偿资格。

案件难点: 公安“涉密”拒绝透露关键信息:非吸案件立案初期,公安机关因“侦查保密需求”,对集资参与人及代理人的信息查询多持谨慎态度。委托人此前多次联系办案民警,询问“财产查封情况”“犯罪嫌疑人状态”,均被“案件涉密,不便告知”拒绝;律师介入初期,电话沟通也仅能获取案件已立案的基础信息,无法触及司法会计鉴定意见、资产查封清单等核心内容,信息获取陷入“单向失联”。 “先刑后民”导致民事维权无门:根据“先刑后民”原则,法院对已涉嫌刑事犯罪的民事案件不予立案,委托人无法通过民事诉讼“冻结资产、主张债权”;而刑事程序周期长达数月至数年,若立案阶段不提前锁定财产线索,可能出现“资产被转移、贬值”的风险,维权陷入“被动等待”的困境。 银行抵押权的“优先受偿”威胁:沟通中得知,部分涉案资产(如犯罪嫌疑人名下房产)已抵押给银行,若后续进入执行阶段,银行将依据“抵押权优先”原则,优先受偿本金及高额利息。若银行先执行,剩余可用于集资参与人退赔的资产将大幅减少,委托人面临“虽胜诉却拿不到钱”的风险。 承办策略与律师技巧: 针对上述难点,律师团队制定“主动对接公安查清财产+推动处非办协调优先受偿”的双轨策略,每一步均紧扣司法机关职责与委托人权益,在合规框架内争取突破。 第一步:现场对接公安机关,突破信息壁垒获取核心材料 8月14日,律师团队赴当地市公安局现场沟通,获取关键信息: 明确“协作定位”,降低抵触心理,律师强调“作为集资参与人代表,可协助公安机关收集其他参与人的受损证据、补充资金流水,助力侦查工作”,将沟通从“索取信息”转化为“协作办案”,消除警方顾虑。 在建立信任后,律师围绕财产线索与司法会计鉴定展开提问,确认犯罪嫌疑人状态:得知“1 名核心犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,建筑公司涉嫌单位犯罪”,排除主犯潜逃的风险。 获取“犯罪嫌疑人及其配偶名下 8 套房产已查封(未评估价值)、关联公司名下多套房产及 1000 余个车位已管控”的关键信息,明确可抵债资产范围。 通过查看司法会计鉴定意见书,掌握“融资公司为中介机构,不构成犯罪主体”“涉案资金主要用于建筑公司工程投资,业务员无超高额佣金”的事实,避免后续追责方向偏差。 沟通后,律师提交《关于协助提供案件信息及财产线索的说明》,详细记录“已了解的财产情况、鉴定意见核心内容”,由办案民警签字确认;同时留下联系方式,承诺“若需集资参与人配合调查,可第一时间对接”,为后续信息同步建立稳定渠道。 第二步:对接处非办,推动“以房抵债”与优先受偿 8月15日,律师团队赴当地市处非办沟通,利用处非办统筹协调非法集资处置的职责,推动解决“银行抵押权”与“优先受偿”的核心矛盾,关键技巧体现在三点: 律师向处非办工作人员阐明:“非吸案件处置需兼顾‘打击犯罪’与‘群众权益’,目前36位委托人多为普通工薪阶层,若银行优先受偿后无剩余资产,可能引发信访风险;处非办作为统筹部门,协调银行、公安、集资参与人达成‘以房抵债’方案,既能化解矛盾,也符合‘稳控优先’的处置原则”,精准击中处非办“维护社会稳定”的核心职责。 在沟通中,处非办透露“犯罪嫌疑人在四川巴中有大量房产,足以覆盖36位委托人的受损金额”,并明确表示“可协调将该部分房产优先用于36位委托人的抵债”——这一承诺为委托人权益提供关键保障,避免与其他500余名集资参与人“按比例分配” 导致的受偿比例降低 律师与处非办领导深入沟通“处置路径”:若进入法院拍卖程序,银行将优先受偿,且拍卖周期长、成本高;若由处非办协调“犯罪嫌疑人以巴中房产直接抵债”,可绕开拍卖程序,同时通过“与银行协商减免部分利息”降低抵押权影响。 案件成果: 信息壁垒全面突破,财产底数清晰:通过公安对接,律师获取司法会计鉴定意见书、财产查封清单,明确涉案资金主要用于建筑公司工程投资(无大规模个人挥霍)、已查封资产包括 “8套个人房产+关联公司多套房产+ 1000余个车位”、融资公司不构成犯罪主体,委托人首次全面掌握案件核心信息,焦虑感显著缓解。 优先受偿资格锁定,退赔有保障:处非办明确承诺“犯罪嫌疑人巴中房产优先用于36位委托人抵债”,且“资产规模足以覆盖受损金额”,消除委托人“银行优先受偿后无钱可分”的担忧,为后续退赔奠定坚实基础。 化债路径明确,规避程序风险:推动处非办牵头制定“以房抵债”方案,计划9月确定具体操作细节,绕开“法院拍卖—银行优先受偿”的高风险路径,既缩短退赔周期,又提高实际受偿。 价值总结: 不少集资参与人认为“立案后只需等公安通知”,实则错过锁定财产、争取优先受偿的最佳时机。本案证明,通过专业律师在立案阶段对接公安与处非办,既能突破信息壁垒,又能提前协调处置方案,避免 “资产转移、抵押权优先” 的风险,为退赔争取主动权。